Kommt die Eiskälte bald zurück?

Kräftiger Seitenhieb für den Polarwirbel bringt hohes Winterpotenzial nach Deutschland

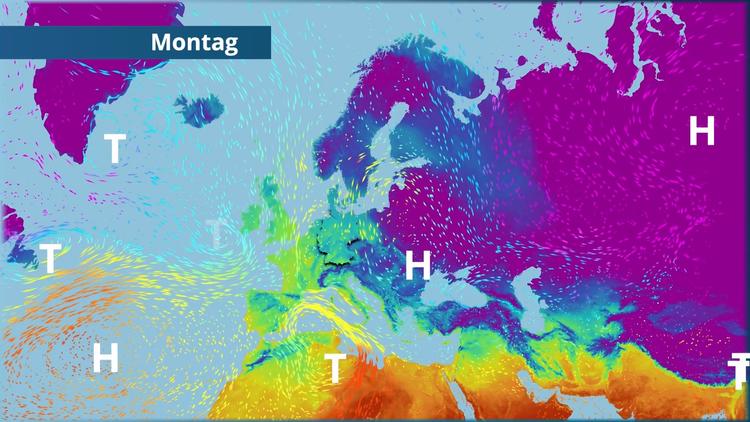

Das Winterwonderland taut munter dahin, doch die Kälte lauert weiterhin in Skandinavien und streckt ab Mitte der Woche nochmal die Fühler nach Deutschland aus. Derweil gerät der Polarwirbel in der Stratosphäre ins Straucheln und lässt die Spannung wieder steigen: Was bedeutet das für den restlichen Winter?

Oben im Video: Die Wetterlage der kommenden 5 Tage

Dezember nicht mehr tiefwinterlich - danach steigt die Spannung wieder!

Nach dem außerordentlich schneereichen Wintereinbruch Anfang Dezember sorgt die Milderung für kräftiges Tauwetter und beschert uns mit obendrein kräftigen Niederschlägen kurz vor Weihnachten eine regional durchaus schwerwiegende Hochwasserlage. Die Kälte verpasst uns ab Mitte der Woche noch einmal von Norden her einen kleinen Streifschuss und dürfte zumindest in den Mittelgebirgen und im Norden noch einmal für leichtes Schneegestöber sorgen.

Doch ist mit ähnlich winterlichen Verhältnissen wie zu Beginn des Monats mittelfristig eher nicht mehr zu rechnen. Stattdessen bäumt sich ein mächtiges Hochdruckgebiet über dem Atlantik auf, das ab dem Wochenende sehr milde Luft nach Mitteleuropa lenkt und die Schneefallgrenzen sogar für kurze Zeit über die 3000 Meter-Marke verschieben dürfte. Anschließend könnte sich das ganze Spielchen erneut wiederholen: Erst Kaltluft, dann wieder milde Luft vom Atlantik. Weiße Weihnachten sind deshalb noch immer gut im Rennen, werden im Flachland aber allmählich etwas unwahrscheinlicher.

In der Stratosphäre deutet sich währenddessen allerdings noch ein zweiter Wetter-Krimi an - nämlich mit Blick auf den weiteren Verlauf des Winters.

Wetterkarten für Deutschland, Europa und weltweit

Polarwirbel kriegt ordentlich einen mit - was bedeutet das für uns?

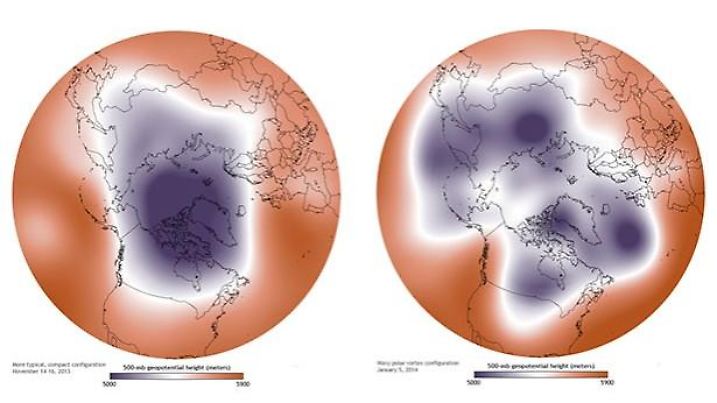

Hoch oben in der arktischen Stratosphäre bildet sich im Winter der Polarwirbel. Denn hier sinkt in der monatelangen Polarnacht die eisige, auskühlende Luft zum Boden hinab und bildet ein riesiges Höhentief, das vor allem zu Beginn des Winters die gesamte Arktis umfasst. Doch durch kräftige Stürme und Warmluftvorstöße in höhere Breiten kann der Polarwirbel im Lauf des Winters ordentlich Federn lassen und das hat wenige Wochen später häufig Auswirkungen auf unser Winterwetter. Denn der Polarwirbel wird vom Jetstream, manchmal auch Polar Night Jet genannt, also einem kräftigen Starkwindband zusammengehalten und die kalte Luft bleibt in seinem Inneren gefangen – solange er ungestört ist.

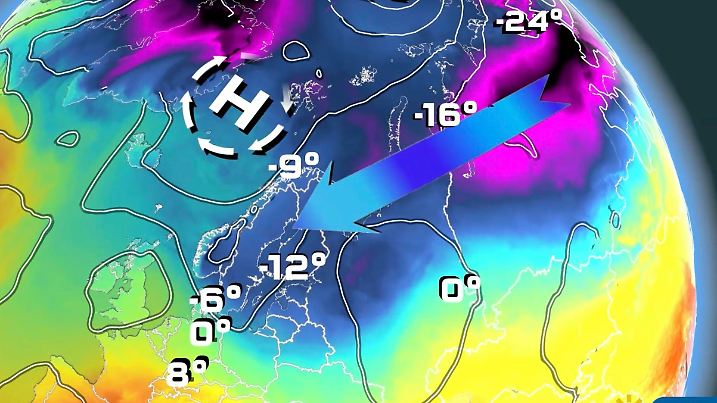

Genau hier deutet sich jetzt eine größere Änderung an und die Wettermodelle sehen mittelfristig eine erhebliche Störung des Polarwirbels. Schon jetzt zieht sein Zentrum in der Stratosphäre mit noch eisigen Temperaturen weit südlich des Nordpols über den Nordwesten und Norden Europas, was dort in den nächsten Tagen beeindruckene Perlmutterwolken bescheren könnte. Von Sibirien aus bekommt er in den kommenden Tagen und Wochen zudem immer wärmere Luft ins Getriebe geworfen. In wenigen Wochen könnte das dann dafür sorgen, dass kräftige Kaltluftvorstöße womöglich auch bis zu uns hereinbrechen.

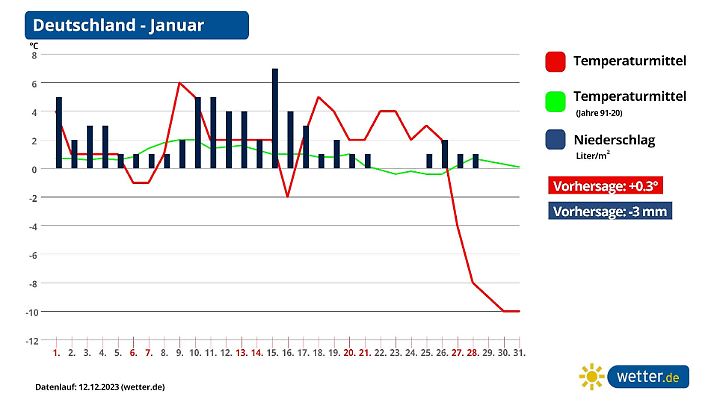

Januar 2024 zeigt hohes Winterpotenzial

Bis die Störung des Polarwirbels auch bis zu den für Winterwetter entscheidenden Bodenschichten durchdringt, dauert es immer ein paar Wochen. Genau deshalb ist aber die schon seit längerem auf den ersten Blick verrückte Januar-Prognose durchaus plausibel: Ein Kälteeinbruch Ende Januar, der sich gewaschen hat, könnte die nun eher wechselhafte Phase ablösen und den Hochwinter seinem Namen alle Ehre machen lassen. Besonders mit Blick auf das tief verschneite Skandinavien, wo der November bereits großflächig fünf bis sechs Grad kälter war als gewöhnlich – und die vergangenen zwei Wochen sogar noch eisiger – ist eine solche rekordverdächtige Kälte in Deutschland im Januar absolut schlüssig.

Lese-Tipp: Hydrologischer Doppelschlag – Tauwetter, Regen, Sturm – Winter weicht, Hochwassergefahr steigt

Es gibt allerdings noch ein "Aber"

Auch bei einem stark gestörten Polarwirbel ist jedoch keinesfalls sicher, dass wir es mit großer Kälte zutun bekommen. Sogar das genaue Gegenteil könnte der Fall sein, denn wenn im großen Stil Kaltluft aus der Arktis ausfließt, bedeutet das im Umkehrschluss, dass sich woanders aus Süden Warmluft in Richtung Arktis aufmachen muss. Wenn wir dann in genau so einer warmen Südströmung zu liegen kommen, könnte es also auch besonders warm werden, wie etwa im Februar 2019 und 2020, die in Deutschland 3,6 und 4,9 Grad wärmer waren als normal. Eine Polarwirbel-Störung hat also durchaus zwei Seiten und es ist mitnichten eindeutig, welche uns am Ende trifft. Die bisherige extreme Kälte in Skandinavien macht die kalte Lösung zurzeit tatsächlich etwas wahrscheinlicher, aber sicher ist das dennoch längst nicht.

Lese-Tipp: 7-Tage-Wettertrend: Kommen Schnee und Winter zurück? Klares Jein

Motor des Winters - so sind die Computerprognosen

In der Vorhersage wird die Temperatur in einigen Kilometern Höhe dargestellt. Je gleichförmiger die blauen, also kalten Bereiche zusammenhängen, umso stärker ist der Polarwirbel. Werden hingegen große Lücken und mildere Einschübe in Richtung Nordpol berechnet, dann ist der Wirbel instabiler. Bei einem Polarwirbel-Split teilen sich die blauen Flächen in zwei Teile auf.

Wetterwissen: Was ist der Polarwirbel?

Im Laufe des Herbstes, wenn die Tage immer kürzer werden und der Winter allmählich in Fahrt kommt, bildet sich der Polarwirbel. Also genau zu der Zeit, wenn die Temperaturunterschiede zwischen der Polregion und den südlichen Breiten besonders groß werden.

Das geschieht meistens rund um die Wintersonnenwende zum kalendarischen Winterbeginn. Dann ist es nördlich des Polarkreises über viele Wochen dunkel und extrem kalt. Das wiederum hat zur Folge, dass die westlichen Winde am Rande des Polarwirbels deutlich stärker sind als im Sommer. In Spitzen mit Winden bis zu 200 km/h. Manchmal kommt es allerdings zu Störungen im Polarwirbel, wodurch sich die Kaltluft weiter südwärts ausbreiten kann und zu winterlichen Extrembedigungen bis in unsere Breiten führen kann.

Vorsicht bei der Langfrist

Langfristberechnungen sind mit entsprechender Vorsicht zu genießen. Denn mit den Computertrends über fünf bis bis zehn Tage im Voraus oder gar mit Blick auf ganze Monate oder Jahreszeiten hinaus, verlassen wir die klassischen Wetterprognosen und wechseln in den experimentellen Bereich. Das sind eigentlich eher Hilfsmittel, die zum Beispiel der Energiewirtschaft dienen können.

Unsere Wettertrends und Themenseiten

Sollten Sie Interesse an weiteren Wetter-, Klima- und Wissenschaftsthemen haben, sind Sie bei wetter.de bestens aufgehoben. Besonders ans Herz legenkönnen wir Ihnen auch den 7-Tage-Wettertrend mit der Wetterprognose für die kommende Woche. Dieser wird täglich aktualisiert. Falls Sie weiter in die Zukunft schauen möchten, ist der 42-Tage-Wettertrend eine Option. Dort schauen wir uns an, was auf uns in den kommenden Wochen zukommt. Vielleicht interessiert Euch eher wie sich das Klima in den vergangenen Monaten verhalten hat und wie die Prognose für das restliche Jahr aussieht. Dafür haben wir unseren Klimatrend für Deutschland.

Damit Sie auch unterwegs kein Wetter mehr verpassen, empfehlen wir unsere wetter.de-App für Apple- und Android-Geräte.

Wüstenstaat Deutschland - Die Doku im Online Stream auf RTL+

(ukr)