Jedes Jahr 2,5 Kubikkilometer

Deutschland verliert in 20 Jahren Wasser in der Größe des Bodensees

Drainagen, Wassergräben und intensive Landwirtschaft: Wir verbrauchen immer mehr Wasser, obwohl Deutschland zu den Regionen mit dem weltweit größten Wasserverlust gehört. Auch der Klimawandel trägt seinen Teil dazu bei und zeigt uns eine trockene Zukunft. Können wir dem Wasserverlust noch entgegenwirken?

Klimawandel und hoher Wasserverbrauch führen zur Wasserknappheit in Deutschland

Seit der Jahrtausendwende verliert Deutschland jedes Jahr 2,5 Kubikkilometer Wasser. Das zeigt der Monitoringbericht zur Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel des Umweltbundesamtes. Die Entwicklung sei demnach besorgniserregend, denn die Wassermassen entsprechen auf zwanzig Jahre hochgerechnet der Wassermenge des Bodensees. Damit gehört Deutschland zu den Regionen mit dem größten Wasserverlust auf der ganzen Welt.

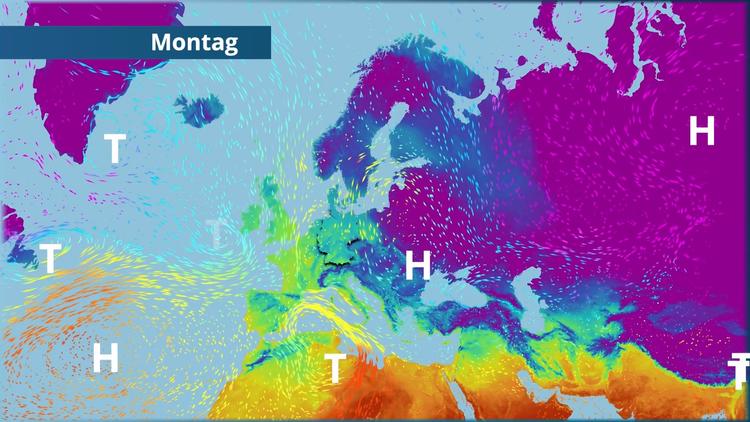

Der Grund dafür ist laut Bericht unter anderem, dass wir mehr Wasser verbrauchen und es in den Sommermonaten heißer und trockener ist. Deutschland liegt geografisch genau an einer Grenze. Die hohen Breiten werden immer feuchter, während die niedrigen Breiten wegen des Klimawandels trockener werden. Es gibt also regionale Unterschiede in der Wasserversorgung, aber das Problem betrifft trotzdem das gesamte Land. Außerdem wird verstärkt Grundwasser abgepumpt und die Flächenversiegelung und intensive Landwirtschaft erschwert das Versickern von neuem Grundwasser.

Weniger Grundwasser bedeutet auch weniger Trinkwasser

Die Grundwasserstände in Deutschland sinken immer weiter. Das ist problematisch, denn drei Viertel des Trinkwassers kommen aus dem Grundwasser. Die Folgen des Klimawandels und des Wasserverlustes sind massiv:

- Im Sommer führen steigende Temperaturen zu steigender Verdunstung. Die trockenen Böden können kaum Niederschlag aufnehmen.

- Im regenreichen Winter sind die Böden wassergesättigt oder gefroren.

- Die abnehmenden Wasserstände der Seen und Flüsse führen zu früher einsetzender Algenblüte und einem gestörten Ökosystem.

- Bei Starkregenereignissenfließt das Wasser einfach in die Flüsse ab und gelangt nicht ins Grundwasser, um die Natur zu versorgen

- Die Ernteeinbuße der Landwirtschaft sind schon jetzt spürbar.

Lese-Tipp: Dürre ist nicht gleich Dürre.

Mit Humus und Mooren gegen den Wasserverlust

Um der Wasserknappheit entgegenzuwirken, müssen Anpassungen vorgenommen werden. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, Moore und Auen wieder zu nässen. Die Ökosysteme sind massive CO₂-Speicher. Werden sie trockengelegt, geben sie das gespeicherte CO₂ wieder frei. Auch gut für den Wasserspeicher ist der Aufbau von Humus in der Land- und Forstwirtschaft. Der fruchtbare Oberboden kann massive Mengen an Wasser speichern und wirkt so der Trockenheit entgegen. Außerdem wirkt er wie ein Puffer bei Starkniederschlägen und kühlt die Landschaft in der Nähe.

Lese-Tipp: Was Moore alles können.

Anpassungsmaßnahmen seien zum Großteil leicht umsetzbar

Letztlich seien laut dem Bericht alle Bereiche der Wirtschaft und Gesellschaft betroffen. Daher wies der Präsident des Umweltbundesamtes Prof. Dirk Messner darauf hin, umweltschädliche Subventionen einzustellen. Mit den Subventionen werden unter anderem die Kohleindustrie, konventionelle Landwirtschaft und die Befreiung der Energiesteuer für Kerosin gefördert.

Außerdem seien laut dem Bericht viele Anpassungsmaßnahmen einfach umzusetzen, denn das notwendige Wissen sei bereits vorhanden. Mit wenig Aufwand könnten schnelle Erfolge erzielt werden, zum Beispiel bei der Entsiegelung von Flächen oder der Speicherung von Regenwasser. Besonders wichtig sei dabei der Kühleffekt der Stadt, denn hier sei die Temperatur ein Grad höher als im Umland.

Lese-Tipps:

(nzo, hha)