Klimaphänomen schlägt zügig um

Nach El Niño kommt La Niña: Was uns in diesem Jahr noch bevorsteht

Das Klimaphänomen El Niño im Pazifik streicht langsam die Segel und wird wahrscheinlich bis zum Sommer in ein schwaches bis moderates La Niña umschlagen. Doch was bedeutet das für das weltweite Wetter und für Europa?

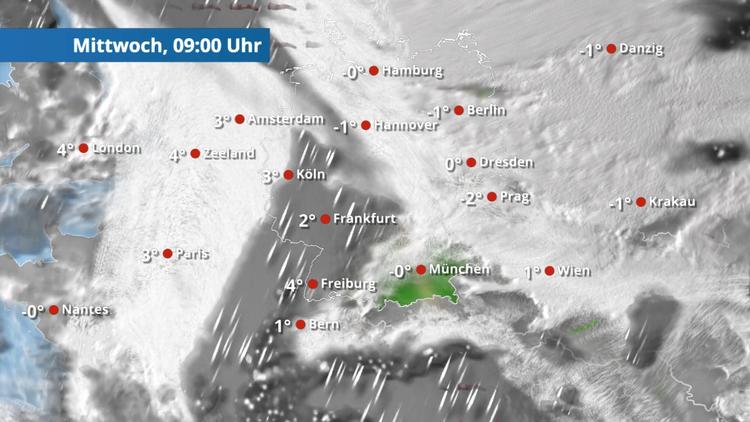

Oben im Video: Droht ein markanter Temperatursprung im Jahr 2024?

El Niño kippt in diesem Jahr schnell ins Gegenteil

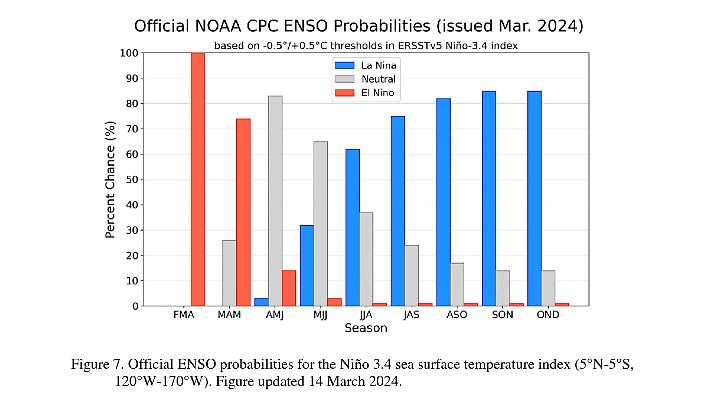

Die für El Niño typischen hohen Ozeantemperaturen im tropischen Pazifik schwächen sich nach einem Höhepunkt um den Jahreswechsel weiter zügig ab. Prognosen von CPC und ECMWF zeigen inzwischen deutlich in Richtung eines schwachen bis moderaten La-Niña-Ereignisses, das schon im Frühsommer beginnen könnte. Erste Anzeichen dafür zeigen sich bereits vor der Küste Perus und Ecuadors, wo die Temperaturabweichungen in den vergangenen Monaten deutlich zurückgegangen und vereinzelt schon ins Negative gefallen sind.

Lese-Tipp: 42-Tage-Wettertrend: Osterfest mit kaltem Abgang, aber April verspricht uns ersten Sommertag 2024

Kaltes Wasser drängt aus der Tiefe nach oben

Messdaten zeigen zudem, dass sich im Ostpazifik nur noch wenig unter der warmen Meeresoberfläche eine Menge kühleres Wasser angesammelt hat, das in den kommenden Monaten an die Oberfläche treten und so das klassische La-Niña-Muster verursachen wird. Das bislang noch warme Oberflächenwasser wird mit den Passatwinden dann gen Westen Richtung Asien und Australien getrieben und dort für höhere Temperaturen und Niederschläge sorgen. Die Veränderungen laufen in diesem Jahr wohl besonders schnell ab.

Folgen von La Niña in Südamerika

Für Südamerika bedeutet das Ende von El Niño nicht nur Schlechtes, wie etwa ein Ende der Jahrhundertdürre im Amazonas, die von El Niño maßgeblich mitverursacht wurde. Mit dem Ende von El Niño kann vom Atlantik wieder die dringend nötige Feuchte in den Amazonas vordringen. Die Verschiebung des hohen Luftdrucks hin zum Pazifik sorgt dann stattdessen dort für Trockenheit und häufigere Brände. Das bis an die Meeresoberfläche gelangende kühle Wasser ist allerdings wichtig für die Fischerei der Ostpazifikanrainer, da es nährstoffreicher ist und sich somit Fische in dem mit La Niña aus der Tiefe emporsteigenden Wasser deutlich wohler fühlen.

Lese-Tipp: Der aktuelle Klima-Trend für das Jahr 2024

La Niña kommt aus der Tiefe des Meeres

Im Gegensatz zu El Niño kehren sich die Wind- und Strömungsverhältnisse im Pazifik während eines La-Niña-Ereignisses nicht um, sondern verstärken sich sogar gegenüber dem Normalzustand. So weht der Passatwind von Südamerika Richtung Äquator stärker als gewöhnlich und drückt das warme Oberflächenwasser weiter nach Westen Richtung Australien und Südostasien. Dadurch steigt im Südostpazifik vermehrt kaltes Wasser aus der Tiefe auf und bildet entlang des Äquators eine markante Kaltwasserzunge.

Lese-Tipp: La Niña – Ein regionales Wetterphänomen mit weltweiter Bedeutung

Folgen von La Nina in Nordamerika und Asien

In Nordamerika hat La Niña ebenfalls mehrere mögliche Effekte: Unter anderem durch ein starkes Hochdruckgebiet über dem nordöstlichen Pazifik können dort die Meerestemperaturen vor allem im Sommer stark ansteigen. Diese auch „The Blob“ genannte Anomalie wurde in den vergangenen Jahren mit häufigen und langanhaltenden La Niñas oft beobachtet. Sie kann im Sommer zu großer Hitze und Trockenheit in Nordamerika beitragen, was zusammen mit der Erderwärmung immer häufiger gigantische Waldbrände zur Folge hat. Im Winter dagegen gibt es vor allem im Norden und Nordwesten große Kälte und mehr Winterstürme mit großen Schneemassen. In den südlichen USA werden die Winter im Gegensatz dazu wärmer und trockener. Auch die Hurrikansaison wird durch La Niña verstärkt, dazu gleich noch mehr.

In Australien und Asien kann es ebenso eine erhöhte Zyklon- bzw. Taifun-Aktivität geben und durch die steigenden Ozeantemperaturen im Westpazifik wird es dort allgemein wärmer und zugleich feuchter.

Lese-Tipp: Gartenarbeiten im März: Für diese Pflanzen kann die Aussatz jetzt beginnen

Indirekte Folgen von La Niña für Europa und den Atlantikraum

In Europa hat La Niña zwar keine direkten Auswirkungen, mit Unterstützung des noch immer sehr warmen Nordatlantiks können wir die Folgen aber zumindest indirekt zu spüren bekommen. Denn während eines La Niña-Ereignisses sind die Bedingungen für die Entstehung von Hurrikanen im tropischen Atlantik schon unter normalen Bedingungen deutlich besser als bei einem El Niño. Der außergewöhnlich warme Nordatlantik, vor allem vor der nordafrikanischen Küste, könnte allerdings nicht nur zu mehr und stärkeren Hurrikanen führen. Er könnte einzelnen Stürmen auch den Weg bis nach Westeuropa eröffnen. Schon in den vergangenen Jahren gab es mehrfach Hurrikane, die sich bis nach Portugal oder zu den Kanaren verirrt haben.

Wie sehr La Niña und warme Temperaturen im Atlantik die Hurrikansaison befeuern können, zeigte bereits das Rekordjahr 2020: Es gab insgesamt 30 tropische Stürme im Atlantik und diesbezüglich die aktivste Hurrikansaison seit Beobachtungsbeginn mit weiteren Rekorden bezüglich der Anzahl der Major Hurricanes über Kategorie 3 und der Landfälle in den USA. Ähnlich wie 2020 zeigen nun frühe Zeichen erneut in Richtung einer sehr aktiven Hurrikan-Saison, die für gewöhnlich in etwa zwei Monaten beginnt. In diesem Jahr wegen der außergewöhnlich hohen Ozeantemperaturen im Atlantik womöglich auch etwas früher als sonst.

Lese-Tipp: Polarlichter über Deutschland: Wie bedrohlich sind Sonnenstürme für die Erde?

Erderwärmung sorgt für immer stärkere Hurrikane

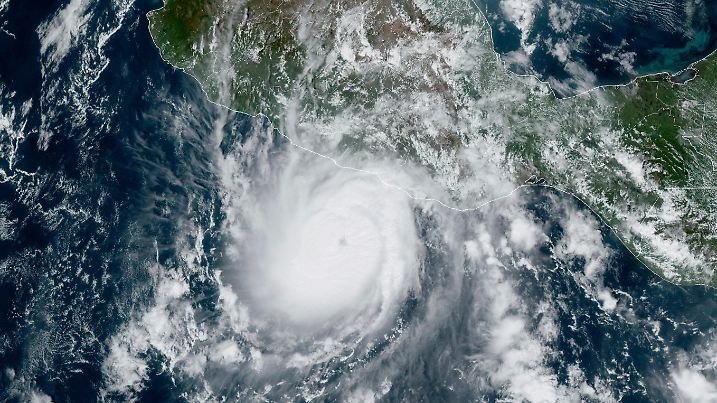

Im Einklang mit Langfristprognosen des ECMWF für die globalen Ozeantemperaturen könnte dies aber nicht nur zu überdurchschnittlich vielen, sondern auch stärkeren Hurrikanen führen. Ein Phänomen, was durch die globale Erwärmung ebenfalls immer häufiger beobachtet wird, ist die sogenannte rapide Intensivierung von Hurrikanen, bei der sich entstehende Wirbelstürme innerhalb eines Tages extrem verstärken.

Dies musste 2023 zuletzt auf besonders katastrophale Weise die an der mexikanischen Pazifikküste gelegene Stadt Acapulco erfahren, wo sich unmittelbar vor der Küste innerhalb eines Tages der Kategorie-5-Sturm OTIS zusammenbraute und die Metropole mit ungeahnter Wucht verwüstete. Die gängigen Wettermodelle offenbarten hier eine gefährliche Schwäche, denn kaum ein Modell hatte diese extreme Entwicklung vorhersehen können. Gerechnet worden war stattdessen nur mit einem gewöhnlichen Tropensturm oder eher schwachen Hurrikan der niedrigsten Kategorie – eine fatale Fehleinschätzung, die wohl dutzende Menschen das Leben kostete.

Lese-Tipp: Vollmond im März 2024: Lenzmond scheint aus dem Halbschatten in den Frühling - so wird das Wetter

Unsere Wettertrends und Themenseiten

Solltet Ihr Interesse an weiteren Wetter-, Klima- und Wissenschaftsthemen haben, seid Ihr bei wetter.de bestens aufgehoben. Besonders ans Herz legen können wir Euch auch den 7-Tage-Wettertrend mit der Wetterprognose für die kommende Woche. Dieser wird täglich aktualisiert. Falls Ihr weiter in die Zukunft schauen möchtet, ist der 42-Tage-Wettertrend eine Option. Dort schauen wir uns an, was auf uns in den kommenden Wochen zukommt. Vielleicht interessiert Sie eher wie sich das Klima in den vergangenen Monaten verhalten hat und wie die Prognose für das restliche Jahr aussieht. Dafür haben wir unseren Klimatrend für Deutschland.

Damit Ihr auch unterwegs kein Wetter mehr verpasst, empfehlen wir unsere wetter.de-App für Apple- und Android-Geräte.

Extremwetter in Deutschland - Die Doku im Online Stream auf RTL+

Streaming-Tipp: Klima-Rekorde – Ist Deutschland noch zu retten?

(ukr)