Kann es unendlich heiß werden?

Extremste Temperaturen im Universum: Von eiskalt bis glühend heiß

Temperaturen auf der Erde und im Weltall können extreme Werte erreichen. Während unser Planet eine vergleichsweise stabile Temperaturumgebung bietet, finden sich in den Tiefen des Universums sowohl glühend heiße als auch nahezu unvorstellbar kalte Regionen.

Die höchsten Temperaturen

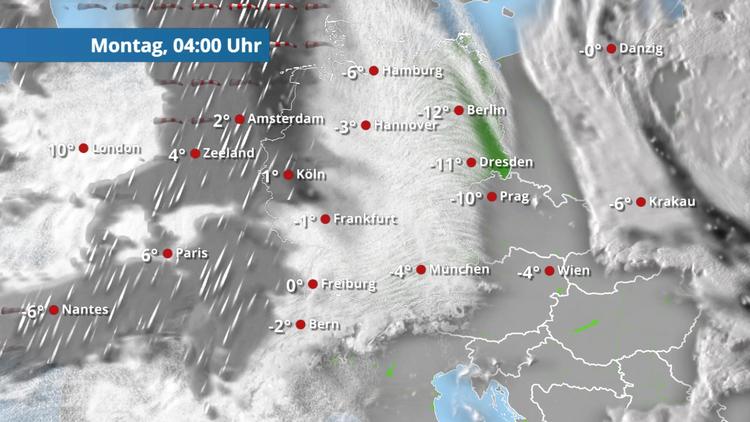

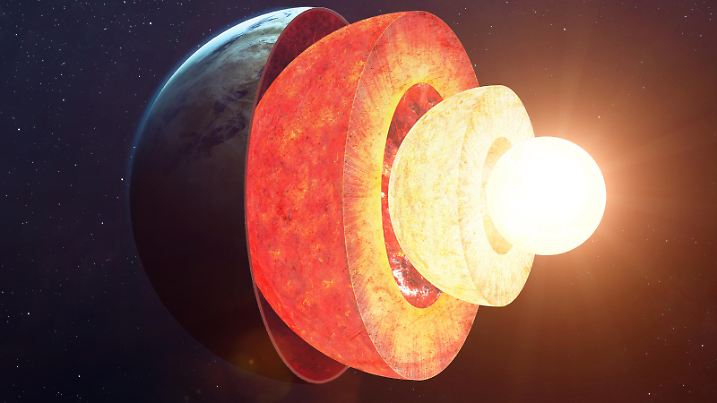

Um an die höchsten Temperaturen auf der Erde heranzukommen, muss tief gebohrt werden, denn diese werden im Erdkern erreicht. Im inneren Erdkern herrschen Temperaturen von rund 6000 Grad, mit einer Unsicherheit von ±500 Grad. Auch der äußere Erdkern ist mit mindestens 4000 Kelvin (ca. 3727 Grad) extrem heiß. Diese Temperaturen entstehen auf natürliche Weise, doch durch Kernfusion wurden bereits weit höhere Werte gemessen.

Erkenntnisse aus der Tiefe: Der Erdkern verändert sich

Ein bemerkenswertes Beispiel lieferte der Kernfusionsreaktor, Experimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST) in der chinesischen Stadt Hefei. Im Jahr 2020 erreichte dieser Kernfusionsreaktor eine Plasmatemperatur von 120 Millionen Grad Celsius für 101 Sekunden und sogar 160 Millionen Grad für 20 Sekunden. Derzeit wird daran gearbeitet, diese Temperaturen über noch längere Zeiträume aufrechtzuerhalten. Im Weltall werden solche Werte noch übertroffen, denn dort existieren Regionen mit Temperaturen von mehreren Milliarden Grad Celsius, die selbst die heißesten irdischen Messungen weit hinter sich lassen.

Streaming-Tipp auf RTL+: Mission Weltall

Supernova-Explosion noch extremer

Die extremsten Hitzequellen im Universum finden sich in massereichen Sternen wie Beteigeuze oder Rigel, deren Inneres Temperaturen von mehreren hundert Millionen Grad erreicht. Noch extremer sind Supernova-Explosionen, bei denen kurzfristig Temperaturen von mehreren Milliarden Grad Celsius entstehen. Auch Quasare und aktive galaktische Kerne zählen zu den heißesten Regionen des Universums und können Temperaturen von mehreren zehn Millionen Grad erreichen.

Supernovae: Bedrohung aus den Tiefen des Alls?

Die kältesten Temperaturen im Universum

Am anderen Ende der Temperaturskala liegen die kältesten je gemessenen Werte. Die niedrigsten Temperaturen wurden in Laboren erreicht, wo in Experimenten wenige Milliardstel Kelvin über dem absoluten Nullpunkt registriert wurden. Das theoretische Minimum, der absolute Nullpunkt, liegt bei 0 Kelvin (-273,15 Grad Celsius) und ist nach den Gesetzen der Thermodynamik jedoch nicht erreichbar.

Weltuntergangsszenarien: Fünf Wege, wie die Erde den Löffel abgeben könnte (und wir gleich mit)

Auch auf der Erde wurden extreme Kältewerte gemessen. Der offizielle Kälterekord laut Weltorganisation für Meteorologie (WMO) liegt bei -89,2 Grad Celsius und wurde am 21. Juli 1983 an der Wostok-Station in der Antarktis verzeichnet. Neuere Satellitenmessungen ergaben sogar Oberflächentemperaturen von -98,6 Grad, gemessen am 23. Juli 2004.

Der kälteste Ort des Weltalls

Während die Erde bereits extreme Kälterekorde verzeichnet, erreichen natürliche Prozesse im Universum noch weitaus tiefere Temperaturen. Doch selbst diese Werte verblassen im Vergleich zu den tiefsten Temperaturen im Universum. Der Boomerang-Nebel gilt als der kälteste bekannte Ort des Weltalls. Seine Temperatur beträgt -272,15 Grad Celsius, nur knapp über dem absoluten Nullpunkt. Damit ist er kälter als die kosmische Hintergrundstrahlung und stellt eine der extremsten natürlichen Kälteumgebungen dar.

Die Temperaturunterschiede im Universum reichen also von nahezu unvorstellbarer Gluthitze bis zu tiefster Kälte – ein eindrucksvolles Beispiel für die gewaltigen physikalischen Bedingungen im Kosmos.

Temperaturen in unserem Sonnensystem

Sonne:

- Oberfläche: 5500 - 6000 Grad

- Kern: ca. 15 Millionen Grad

Planeten:

- Merkur: -180 bis +430 Grad (starke Temperaturschwankungen)

- Venus: +437 bis +497 Grad (heißester Planet)

- Erde: -89 bis +58 Grad

- Mars: -133 bis +27 Grad

- Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun: Temperaturen oft unter -100 Grad

Besonderheiten:

- Uranus: ca. -213 Grad (60 K)

- Sonnenflecken: 4000 bis 5000 Grad (kühler als die Sonnenoberfläche)

(kfb)