Friert Europa doch bald ein?

Schocker-Studie: Golfstrom könnte in diesem Jahrhundert vor dem Kipppunkt stehen

Der Golfstrom ist maßgeblich für das milde Klima in weiten Teilen Europas verantwortlich. Neue Studien zeigen aber nun, dass die Strömungen im Nordatlantik seit 1950 um etwa 15 Prozent schwächer geworden sind, und dass der Golfstrom möglicherweise noch in diesem Jahrhundert völlig zusammenbrechen könnte. Christian Häckl erklärt im Klima Update die Hauptursache.

Golfstrom und AMOC mäßigen das Klima von Deutschland

Eine neue Studie zum Kollaps einer für Europa lebenswichtigen Meeresströmung im Atlantik sorgt für großes Aufsehen. Es geht um eine ziemlich irre Geschichte, die nicht nur das Blut in den Adern gefrieren lässt, sondern offenbar auch realistischer und näher ist, als sich selbst viele Experten bisher vorstellen konnten.

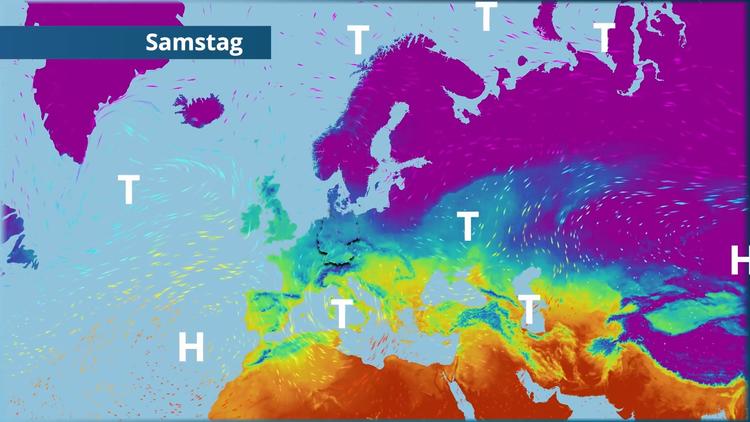

Die Atlantische Umwälzströmung (Atlantic Meridional Overturning Circulation, kurz AMOC) transportiert warme Wassermassen aus dem Südatlantik und aus den Tropen an der Meeresoberfläche nach Norden und kaltes Wasser in tausenden Metern Tiefe nach Süden. Das ist der entscheidende Mechanismus für das gemäßigte Klima Westeuropas. Schon frühere Studien zeigten aber, dass diese Strömungen nicht mehr richtig rund laufen. Mit potenziell katastrophalen Folgen.

Lese-Tipp: Frühling, Frühlingsanfang und Sonne: Tage werden schnell länger - was hat die Erdachse damit zu tun?

Kurzzusammenfassung: Gründe für die Abschwächung der Atlantischen Umwälzströmung

Mitverantwortlich für die Abschwächung ist der zunehmende Süßwasserzufluss durch

- das Abschmelzen des grönländischen Eisschilds

- zunehmende Niederschläge

- mehr Wasser aus Flüssen

- das schmelzende Meereis

Warum? Süßwasser ist leichter als Salzwasser und verringert die Tendenz des Wassers im Nordatlantik, von der Oberfläche in größere Tiefen abzusinken. Und genau das ist einer der Antreiber der großen Umwälzung. Auch die Erwärmung an der Oberfläche verringert die Dichte und schwächt so die AMOC.

Lese-Tipp: Klimawandel: Sorge um Golfstrom und AMOC - Meeresströmungen könnten vor Kipppunkt stehen

Das Besondere an der jetzt veröffentlichten Studie

Führende Klimaforschende haben am Freitag (09.02.) eine auch nach Einschätzung anderer Experten wie Stefan Rahmstorf (Deutschland) oder Tim Lenton (Großbritannien) bahnbrechende Studie zur Stabilität der sogenannten atlantischen Umwälzströmung (AMOC) veröffentlicht. Als bahnbrechend wird die Studie vor allem deshalb betrachtet, weil sie erstmals ein modernes, sehr komplexes Ozean-Atmosphäre-Eis-Klimamodell verwendet hat, um eine extrem aufwendige Berechnung auf einem Supercomputer durchzuführen. Ihr Ziel war die Abschätzung der Stabilität der AMOC über die lange bekannten einfachen Erklärungsmodelle hinaus, also in der realen Welt.

Ein Kipp-Punkt der AMOC wurde prinzipiell schon 1961 von einem der wichtigsten Pioniere der noch sehr jungen physikalischen Ozeanographie, Henry Stommel, vorausgesagt. Verschiedene andere Untersuchungen der letzten Jahre und Jahrzehnte haben zudem immer wieder bestätigt, dass dieser Kipp-Punkt wahrscheinlich tatsächlich existiert. In einem derart komplexen Klimamodell wurde er aber bisher noch nicht nachgewiesen und manche Forschenden gingen davon aus, dass in der realen Welt (hypothetische) Schutzmechanismen existieren, die diesen Kipp-Punkt verhindern und in Klimamodellen womöglich bisher nicht dargestellt werden können. Das steht allerdings auch im Widerspruch zu paläoklimatischen Untersuchungen, die mit großer Sicherheit belegen, dass die AMOC auch in der Vergangenheit durch große Süßwasserzufuhr am Ende von Eiszeiten (sogenannte Heinrich-Ereignisse) häufiger zusammengebrochen ist.

Lese-Tipp: Mojib Latif (2015): Die Erderwärmung steigt rasant an

Die „Milliarden-Dollar-Frage“: Wo liegt der Kipp-Punkt?

Was ebenfalls bisher noch sehr unzureichend untersucht werden konnte ist, wo dieser Kipp-Punkt genau liegt bzw. wann er erreicht wird. Bis vor kurzem galt es in weiten Teilen der Klimaforschung als sehr unwahrscheinlich, dass er in diesem Jahrhundert überschritten werden könnte, denn es wurde aufgrund früherer (meist weniger komplexer) Simulationen davon ausgegangen, dass dafür eine sehr große Menge an Süßwassereintrag in den Nordatlantik nötig ist. Es wurde deshalb eine notwendige Süßwassermenge angenommen, die die heutige Grönlandeisschmelze noch längst nicht bereitstellen kann.

Im vergangenen Jahr gab es dazu allerdings bereits eine Studie dänischer Forschender, die zu dem Ergebnis kam, dass der Kipp-Punkt doch innerhalb dieses Jahrhunderts überschritten werden kann und zwar mit einer geringen, aber realen Chance, dass dies sogar in sehr naher Zukunft (ab 2025!) geschehen könnte. Diese bisher einzige zu diesem Ergebnis kommende Studie war aber unter anderem genau deshalb noch sehr umstritten. Das hängt auch mit der Funktionsweise wissenschaftlicher Arbeit zusammen: Vor allem noch relativ unsichere und weitreichende Aussagen werden erst dann von einer Mehrheit akzeptiert, wenn sie auf einer sehr soliden Datengrundlage fußen, gemäß dem von Carl Sagan geprägten Satz: Außergewöhnliche Behauptungen verlangen nach außergewöhnlichen Beweisen.

Zunächst einmal ein vernünftiger Ansatz, der aber nicht ganz unproblematisch ist.

Zweite wesentliche Aussage der Studie: Reale Daten stützen Modellergebnis

Doch gerade für Experten, die sich regelmäßig mit dem Thema befassen und über die derzeitige globale Lage gut informiert sind, ist die Aussage, dass der Kipp-Punkt unangenehm nah sein könnte, gar nicht mal so außergewöhnlich. Nicht nur, dass die Studienautoren selbst einige Messdaten mitliefern, die dies stützen: Bereits seit einigen Jahren ist eine mittlerweile schon in Echtzeitdaten sichtbare und von Klimamodellen vorhergesagte Kälteanomalie im Nordatlantik zu beobachten. Die ist höchstwahrscheinlich Ausdruck einer sich längst abschwächenden AMOC.

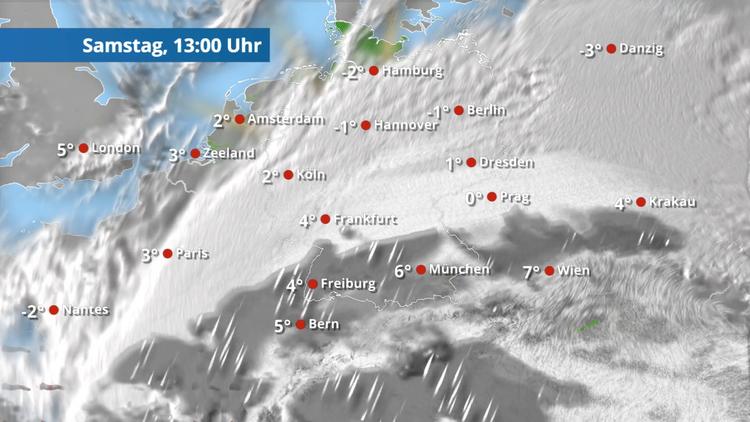

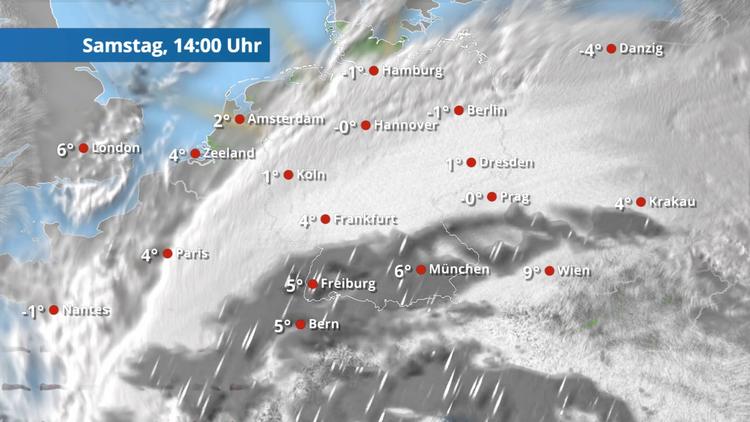

Mit dieser Kälteanomalie hängen beispielsweise auch heftige Wintereinbrüche in Mitteleuropa wie im Februar 2018 und 2021 sowie zunehmende Hitzewellen und auch die extreme Dürre in Mitteleuropa zwischen 2018 und 2022 zusammen. Denn über solchen relativ kalten Gebieten bilden sich häufiger Hochdruckgebiete, die im Winter bei nördlicher Windströmung für große Kälte und bei südlicher Windströmung und im Sommer für große Hitze und sehr wenig Niederschlag sorgen können.

Seit 2023 gibt es zudem mindestens zwei neue und für Experten extrem beunruhigende Ereignisse: Der Nordatlantik ist trotz dieser weiterhin immer wieder auftauchenden Kälteanomalie seit nunmehr fast einem Jahr wärmer als je zuvor. Und das nicht nur ein bisschen. Im Juli vergangenen Jahres war er in seiner Gesamtheit (!) gleich ein ganzes Grad wärmer als beim vorigen Rekord, der erst im Jahr 2020 aufgestellt wurde. Bisher übertrafen Rekorde hier die jeweils vorangegangenen höchstens um wenige Zehntelgrad. Für eine Abweichung von einem ganzen Grad Celsius eines so großen Ozeanbeckens ist der Superlativ „extrem“ eigentlich schon nicht mehr ausreichend. Diese heftige Abweichung ist für Ozeanographen fast unvorstellbar außergewöhnlich und verlangt wie in Carl Sagans Formel nach einer außergewöhnlichen Erklärung.

Eine oft vergessene Mitspielerin: Die Antarktis

Lange suchen muss man für eine solche mögliche Erklärung allerdings nicht. Denn ein weiterer absolut außergewöhnlicher Rekord fiel zeitgleich am anderen Ende der Welt: In der Antarktis. Im vergangenen Jahr erreichte die antarktische Meereisbedeckung ein für viele Experten bisher ähnlich schwer vorstellbares Rekordminimum, das von Polarforschern als ein derart ungewöhnliches Ereignis eingestuft wurde, dass es zufällig nur einmal in mehreren Millionen Jahren (!) vorkommen würde. Anders formuliert: Natürliche Variabilität ist hier als Ursache praktisch ausgeschlossen. Zeitweise fehlten mitten im antarktischen Winter mehr als eine Million Quadratkilometer Eis, dreimal die Fläche Deutschlands.

Wie aber sollen nun diese beiden Ereignisse miteinander zusammenhängen? Die Antwort darauf ist nicht unbedingt simpel, aber dennoch gar nicht so kompliziert: Auch in der Antarktis, etwa in der südatlantischen Wedell-See, wird genau wie im Nordatlantik durch eisige Kälte an der Meeresoberfläche salzreiches Wasser zum Absinken bis auf den äußersten Grund des Atlantiks gebracht. Dieses antarktische Tiefenwasser füllt am Grund nahezu den gesamten globalen Ozean. Meereisbildung spielt bei seiner Bildung eine große Rolle, denn beim Gefrieren des salzigen Meerwassers wird das Salz teilweise ausgefällt und erhöht die Dichte des umgebenden Wassers zusätzlich. Nur dadurch kann es anschließend mehrere tausend Meter bis zum Grund des Ozeans in die Tiefe rauschen. Bleibt die Meereisbildung in großem Umfang aus, kann also dort, im südlichen Teil des Atlantiks viel weniger, womöglich gar kein Tiefenwasser generiert werden, mit sehr direkten Auswirkungen bis nach Nordeuropa!

Die Antarktis ist der wahre Motor der Ozeans

Denn die AMOC wird eben nicht nur im Nordatlantik angetrieben, sondern auch genau dort, in der antarktischen Wedell-See. Schwächt sich dieser Teil der Strömung ab, schwächt sich praktisch ohne große Verzögerung (weil sonst irgendwo ein Massendefizit entstünde) die gesamte Strömung im Atlantik ab und dies kann eine plausible Erklärung für die hohen Temperaturabweichungen im Nordatlantik liefern. Denn gelangt das warme Wasser aus den Tropen und Subtropen langsamer nach Norden, kann es sich auf dem Weg dorthin noch stärker aufheizen – vor allem im Sommerhalbjahr, wenn die Sonne lange und hoch am Himmel steht. Deshalb passt die enorme Hitze im Nordatlantik für Ozeanographen geradezu perfekt zu dem enormen Meereisminimum in der Antarktis.

Was derart hohe Ozeantemperaturen anrichten können, konnten wir im vergangenen Jahr in vielen Regionen wie im Mittelmeerraum, im Alpenraum, aber auch in Westeuropa, Deutschland und Skandinavien live mitverfolgen: Viele extreme Stürme und Überschwemmungen. Doch wie prinzipiell aufgrund der bekannten AMOC-Kollaps-Studien bekannt und von der nun erschienenen untermauert, könnte diese extreme Erwärmung zumindest für einen großen Teil Europas nur von kurzer Dauer sein und rapide ins Gegenteil umschlagen.

Ein Teufelskreis kann der globalen Ozeanströmung ein abruptes Ende bereiten

Dann nämlich, wenn das warme Wasser im Nordatlantik (u.a. aus dem Golfstrom) es wegen der Verlangsamung der Oberflächenströmung irgendwann überhaupt nicht mehr bis nach Nordeuropa schafft, sondern sich in südlicheren Breiten staut. Von dort wird es anschließend durch die Windsysteme ähnlich warm wieder zurück nach Süden transportiert und die Wärme erreicht Europa nicht mehr. Aber auch für die Tiefenkonvektion wichtiges salzreiches Wasser aus den Subtropen kann dann nicht mehr in den Nordatlantik gelangen, was die Ozeanströmungen endgültig zum Stillstand bringt – ein Teufelskreis.

Dafür steigt etwas vereinfacht gesagt allein durch diesen Wasserstau der Meeresspiegel im Nordatlantik plötzlich dramatisch an. Während der Rest der Welt sich durch die „Umleitung“ der atlantischen Wärme sehr schnell dramatisch erwärmt, wird es in Europa gleichzeitig drastisch kälter. Bei der im Modell ermittelten Abkühlung von 3 Grad pro Jahrzehnt würde es keine 20 Jahre dauern, bis wir in Europa die Voraussetzungen für eine neue Eiszeit geschaffen haben.

Die enormen Gefahren einer solchen Welt

Und das wäre weit mehr als einfach nur sehr unangenehm: Neben dem sehr schnell um bis zu einen Meter steigenden Meeresspiegel würden nicht nur extreme Kältewellen mit weit zweistelligen Minusgraden regelmäßig bis in den zentralen Nordatlantik und Mittelmeerraum vordringen. Treffen sie dort auf weiterhin relativ warme Meerestemperaturen sowie relativ heiße Luftmassen aus der Sahara würden durch die enormen Gegensätze extreme Stürme entstehen, ähnlich dem, was man heute auf Island kennt. In Skandinavien und Mitteleuropa würde Landwirtschaft vielerorts schwer bis unmöglich, viele heute bewohnte Gebirgstäler würden wieder beginnen dauerhaft zu vereisen und durch die dramatisch sinkenden Temperaturen nähmen auch die Niederschläge vor allem auf dem europäischen Festland stark ab.

Wie erwähnt würde der Rest der Welt sich allein durch diese Verschiebungen ebenso schnell um bis zu zwei Grad erwärmen, die weitergehende menschengemachte Erwärmung noch nicht eingerechnet. Allein dadurch könnten weitere Kipp-Punkte in anderen Klima-Elementen, etwa im Ostteil der Arktis sowie in den Tropen und der Antarktis ausgelöst werden, in der Klimaforschung ist hier auch von einem Kaskaden-Effekt die Rede. Es ist also fast nicht möglich, bezüglich der möglichen Folgen zu übertreiben.

Wissenschaft und Medien im Dilemma

Zurück zur eigentlichen Gretchenfrage: Wie weit wir von diesem Kipp-Punkt entfernt sind, wissen wir auch aufgrund der neuen Studie nach wie vor nicht genau. Was wir aber nun vor allem auch im Kontext der erwähnten aktuellen Beobachtungen extremer Rekorde mit größerer Sicherheit wissen ist, dass er tatsächlich nicht mehr weit entfernt sein könnte. Das Problem: Die Mühlen der Wissenschaft mahlen langsam und es gibt selbst bei sehr hochwertigen Studien immer wieder Rest-Unsicherheiten. Zudem besteht auf Forschende wie Journalisten ein hoher Druck, nichts zu übertreiben, um die eigene Reputation nicht aufs Spiel zu setzen. Wer einmal übertreibt, dem glaubt keiner mehr.

Wie Stefan Rahmstorf aber sagt: Ein Szenario wie oben dargestellt sollten wir wegen der extremen Gefahren eigentlich mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit ausschließen können. Doch schon die heute verwendeten IPCC-Szenarien lassen oft erschreckend hohe Wahrscheinlichkeiten von bis zu 50% zu, dass alles viel schlimmer kommen könnte. Im Lichte dieser neuen und zurecht von den Autoren als beängstigend bezeichneten Studie brauchen wir nun endlich den großen Paradigmenwechsel:

Wir können uns dieses Risiko – und sei es noch so gering - nicht leisten! Die Wissenschaft braucht womöglich zu lange, um zweifelsfrei zu beweisen, dass diese Gefahr sehr real ist, während die relativ trägen Prozesse in der Natur womöglich längst begonnen haben und vielleicht nur noch durch sehr schnelles, entschlossenes und konzertiertes Handeln der internationalen Gemeinschaft noch aufgehalten werden können.

Nach wie vor gilt: Wenn wir den tatsächlichen Ernst der Lage erkennen und entsprechend gemeinsam handeln, um das Risiko so gut es noch irgendwie geht zu minimieren, dann besteht zumindest eine ebenso reale Chance, dass wir dieses Szenario tatsächlich noch abwenden können.

Unsere Wettertrends und Themenseiten

Sollten Sie Interesse an weiteren Wetter-, Klima- und Wissenschaftsthemen haben, sind Sie bei wetter.de bestens aufgehoben. Besonders ans Herz legen,können wir Ihnen auch den 7-Tage-Wettertrend mit der Wetterprognose für die kommende Woche. Dieser wird täglich aktualisiert. Falls Sie weiter in die Zukunft schauen möchten, ist der 42-Tage-Wettertrend eine Option. Dort schauen wir uns an, was auf uns in den kommenden Wochen zukommt. Vielleicht interessiert Sie eher wie sich das Klima in den vergangenen Monaten verhalten hat und wie die Prognose für das restliche Jahr aussieht. Dafür haben wir unseren Klimatrend für Deutschland.

Damit Sie auch unterwegs kein Wetter mehr verpassen, empfehlen wir unsere wetter.de-App für Apple- und Android-Geräte.

(ukr)