Ein Blick in die Zukunft mit Experten der Speichertechnik

Erneuerbare Energien in Batterien speichern: Wo stehen wir mit unseren Speichertechnologien?

Die Zukunft unserer Energie liegt in der Sonne und im Wind. Die sind aber nicht immer in der gewünschten Menge da und frei verfügbar. Wir müssen also die CO2-neutrale Energie irgendwie speichern. Dazu müssen wir dringend in die Speichertechnologie investieren. Wo stehen wir da?

Alle News rund um das Thema Klima und Klimakrise

Mit unseren „Klima Update“-Sendungen immer informiert sein

Steigende E-Mobilität wird für Engpässe sorgen

Sonne und Wind können etwa 80 Prozent des deutschen Strombedarfs abdecken. Nun gibt es aber Zeiten, in denen weder Wind noch Sonne ausreichend erneuerbare Energien produzieren. Wir müssen den Strom also speichern. Eine Mammutaufgabe, die wir aber dennoch unbedingt angehen müssen, finden Prof. Martin Winter, Batterieforscher aus Münster, und Dirk Uwe Sauer, Professor für Elektrochemische Energiewandlung & Speichersystemtechnik, mit denen wetter.de gesprochen hat. Nur wie?

Wollen wir die Energiewende schaffen, müssen wir uns den Erneuerbaren zuwenden – das ist unbestritten. Nur können wir Wind und Sonne nicht so aufdrehen, wie wir es gerade benötigen. Hier kommen Batterien und Speichertechnologien ins Spiel. Und – ein weiterer sehr wichtiger Punkt – mit der Elektrifizierung unseres Lebens wird die Strommenge, die wir brauchen, stark zunehmen. Wo stehen wir da, welchen Beitrag können Batterien leisten und was sind die größten Herausforderungen?

„Man muss klar sagen, unser Netz gehört seit vielen Jahren erneuert. Wir haben da viel zu wenig investiert. Wenn wir jetzt die E-Mobilität richtig hochfahren mit E-Autos, dazu Wärmepumpen und all die elektronischen Haushaltsgeräte, dann können Engpässe auftreten, insbesondere lokal“, erklärt Winter, Leiter des Forschungsinstituts „Münster Electrochemical Energy Technology“ (MEET) der Universität Münster und Direktor des Helmholtz-Instituts Münster des Forschungszentrums Jülich. Der Batterieforscher fordert Mut, Tempo und Investition: „Lass uns das, was wir versäumt haben, jetzt endlich tun. Wir müssen das Stromnetz erweitern, das Netz smarter machen und dabei gleich auch eine Ladeinfrastruktur aufbauen.“ Wir brauchen also ein intelligentes Netz, das sich bestenfalls in Echtzeit steuern lässt.

Hervorragender Energiespeicher: Wie Salz ein Player bei der Energiewende wird

Welche Batterien gibt es?

Und da spielen Batterien eine tragende Rolle. Am gängigsten sind die bekannten Lithium-Ionen-Akkus. „Der Vorteil dieser Batterie ist vor allem ihre Effizienz. Sie hat einen sehr hohen Wirkungsgrad. Die Batterie gibt mehr als 90 Prozent der gespeicherten Energie wieder ab. Und sie ist skalierbar, von klein auf groß“, so Winter. Die Skala reiche dabei vom kleinen Handyakku oder dem Akku der Armbanduhr bis zum riesigen Speicherkraftwerk.

„Momentan ist die Lithium-Ionen-Technologie unschlagbar. Eine Alternative zu ihr wäre wünschenswert. Heiße Kandidaten dafür sind die Lithium-Metall-Technologie und die Natrium-Ionen-Batterie. Die Lithium-Metall-Batterie ist eine alte Technologie, die bisher nicht ausreichend sicher war. Jetzt glaubt man, dass sie beherrschbar ist und zwar als Feststoff-Batterie. Der flüssige Elektrolyt wird ausgetauscht“, erklärt Winter. Das Problem momentan seien noch die Kosten. Der Vorteil ist die hohe Energiedichte, das heißt, diese Batterien haben eine höhere Kapazität bei gleicher Größe und Gewicht.

„Die Natrium-Ionen-Batterie wird derzeit aus China sehr stark beworben“, so Winter. Der Vorteil ist, dass Natrium leichter verfügbar ist als Lithium und darüberhinaus werden Kostenvorteile gesehen. „Wir stehen also wirklich nicht schlecht da mit den Speichertechnologien“, fasst Winter zusammen. Das sieht Sauer ähnlich: „Technologisch sind wir vorbereitet und wir haben kein Problem, den notwendigen Speicherbedarf aufzubauen.“

Wie eine riesige Batterie: So funktioniert ein Pumpspeicherkraftwerk

Das Erfolgstandem: Flexibilität und Kurzzeitspeicher

Wenn bei uns in Zukunft nicht das Licht ausgehen soll, dann brauchen wir zusätzlich zu den Speichern vor allem Flexibilität. Wie müssen wir uns das vorstellen? „Flexibiltät bedeutet, dass wir den Strom dann nutzen, wenn er im Übermaß vorhanden ist. Dann werden wir alle unsere E-Autos laden und dann werden wir den Strom zur Wärmeerzeugung und -speicherung nutzen“, sagt Sauer, der unter anderem an der RWTH in Aachen lehrt.

Der Speichertechnologie-Experte formuliert es so: „Die zunehmende Digitalisierung des Energiesystems wird immer mehr Möglichkeiten schaffen. Allein eine intelligente Steuerung des Ladens von Elektrofahrzeugen, eine Rückspeisung aus den Fahrzeugen und die Steuerung der Heizungssysteme mit thermischen Speichern bringt riesige Leistungen. Der Einsatz dieser Flexibilitäten ist wesentlich wirtschaftlicher, als der Neubau von Speichern.“

Das Auto nimmt nicht nur Strom, es gibt ihn auch wieder raus

Wenn unsere Netze intelligent sind, dann verkehrt der Strom nicht mehr nur in der Einbahnstraße vom Versorger zum Kunden, sondern auch zurück. Und intelligente Netze parken den Strom in Speichern, bis er benötigt wird. Wie kann ich mir das vorstellen? „Schon heute ist in Elektrofahrzeugen in Deutschland doppelt so viel Speicherkapazität in Batterien verbaut, wie wir in über 100 Jahren als Pumpspeicherkraftwerke aufgebaut haben“, sagt Sauer.

„Unser Energiesystem schreit nach dezentraler Nutzung“, so Winter. Wir müssen den Strom also bestenfalls da verbrauchen und speichern wo er gerade erzeigt wird. „Also bringen wir unser Auto nicht nur zum Laden ans Netz, sondern entladen die Batterie auch wieder. Über ein Batteriemanagement ist die Ladesäule mein Kontakt zum Stromversorger. Der kann sich nachts Strom von mir holen, garantiert mir aber, dass ich morgens meine Batterie so weit geladen habe, dass ich damit bis zum Job komme. Das erfordert natürlich mehr Planung. Aber es dient sogar der Lebensdauer der Batterie. Man betreibt eine Art Batteriepflege durch kontrolliertes Laden und Entladen und kann damit das Leben der Batterie verlängern“, blickt Winter in eine klug vernetzte Stromzukunft.

Winter denkt auch größer: „Vielleicht haben wir dann große Einrichtungen, die Erneuerbare Energien zwischenspeichern. Ich denke da an eine Art Tankstelle, an der sich die Fahrzeuge Strom abholen, der dort zwischengespeichert wird.“

Für den Fall einer Dunkelflaute brauchen wir Langzeitspeicher

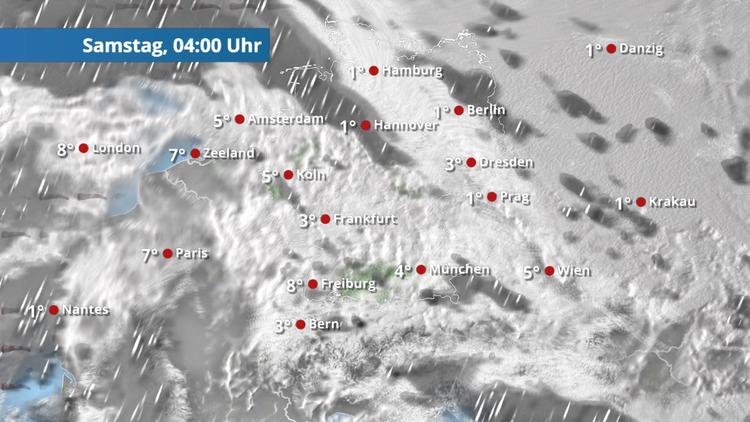

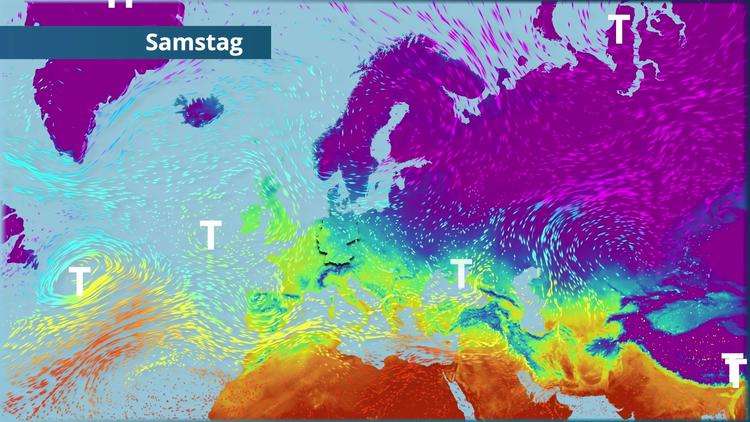

Das klingt nach einer sauberen und lebenswerten Zukunft. Aber was machen wir, wenn die Dunkelflaute kommt, also wenn es windstill und bewölkt ist? „In der zweiten Januarhälfte 2023 hatten wir die fast perfekte Dunkelflaute“, so Sauer. Auch dafür gibt es eine Lösung, denn da kommen die Langzeitspeicher zum Einsatz. Dafür dienen dann zum Beispiel mit Wasserstoff gefüllte Kavernen oder Pumpspeicherkraftwerke. Diese Anlagen zu betreiben, ist aber kaum wirtschaftlich.

„Ein Kurzzeitspeicher verkauft seine Energie idealerweise wenigstens einmal am Tag. Der Speicher kann also pro Speicherkapazität 300 Mal und mehr im Jahr Geld verdienen. Der Langzeitspeicher wird in vollem Umfang vielleicht nur einmal im Jahr gebraucht. Es gibt also nur sehr wenige Gelegenheiten, die Investitionskosten zu refinanzieren,“ erläutert Sauer.

„Deshalb müssen wir die Freiheit des liberalen Strommarktes anpassen. Gerade die Netze und damit deren Stabilität müssen dauerhaft kontrolliert werden. Das sehe ich als eine staatliche Aufgabe. Es ist keine gute Idee, elektrische Energieversorgung und Elektromobilität nur unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu sehen“, ergänzt Winter.

Unter dem Gesichtspunkt der nachhaltigen Energiesicherheit sieht er noch eine andere Aufgabe beim Staat: „Es ist sehr bequem, weiter fossile Energien zu verbrennen, wenn wir das Gas einfach aus der ganzen Welt bekommen. Aber wir müssen uns umstellen. Die Politik muss die Menschen schrittweise mitnehmen, sie muss fassbare Ziele formulieren und immer an das Machbare denken. Es ist besser, den Menschen zu sagen, was morgen realisierbar ist, als ihnen ein fernes, utopisches Szenario in ferner Zukunft auszumalen.“

Dunkelflaute: Was ist das und droht sie uns wirklich?

(osc)