Winter mit mehr Kälte und Schnee?

La Niña und die Auswirkungen auf das Wetter in Europa

La Niña wird von der NOAA immer stärker gerechnet, obwohl wir gar kein La Niña-Jahr haben. Und das könnte sich auch auf unser Wetter und den Winter 2025/2026 auswirken. Hier die aktuellen Prognosen:

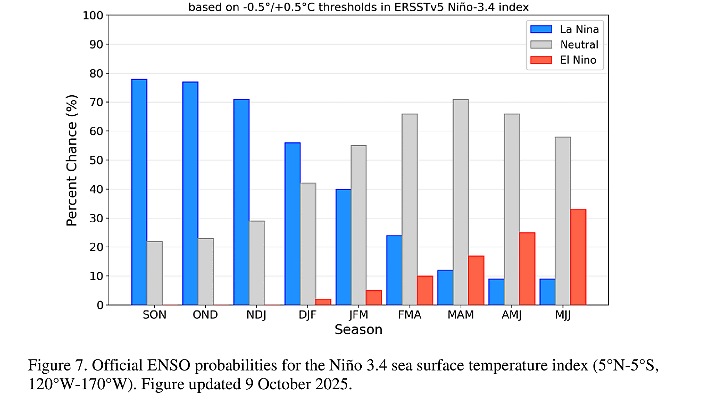

Eintreffwahrscheinlichkeit von La Nina 2025

Im August 2025 herrschten ENSO‑neutrale Verhältnisse. ENSO ist die Abkürzung für ‘El Nino Southern Oscillation’. Dieses Klimaphänomen kommt alle paar Jahre ins Spiel. Hier verändert sich das Zirkulationsmuster im Pazifik und sorgt für Umwälzungen in den Meeresströmungen. Jetzt erhöht die NOAA die Eintrittswahrscheinlichkeit für La Niña im Zeitraum Oktober–Dezember 2025 schon auf knapp 80 Prozent (Stand 9. Oktober). Zuvor waren es 71 Prozent und 56 Prozent. Grundlage sind mehrere etablierte Vorhersagemodelle. Daraus bildet die NOAA dann einen Mittelwert. Aktuell hat die NOAA eine La Niña Watch ausgegeben. Sie gilt, wenn die Bedingungen für die Entwicklung von El Niño oder La Niña innerhalb der nächsten sechs Monate günstig sind. Und alle verfügbaren Modelle des North American Multi‑Model Ensemble favorisieren gerade das Entstehen und Anhalten von La Niña über den Winter.

Welche Auswirkungen hat das auf das Wetter und den Winter in Europa?

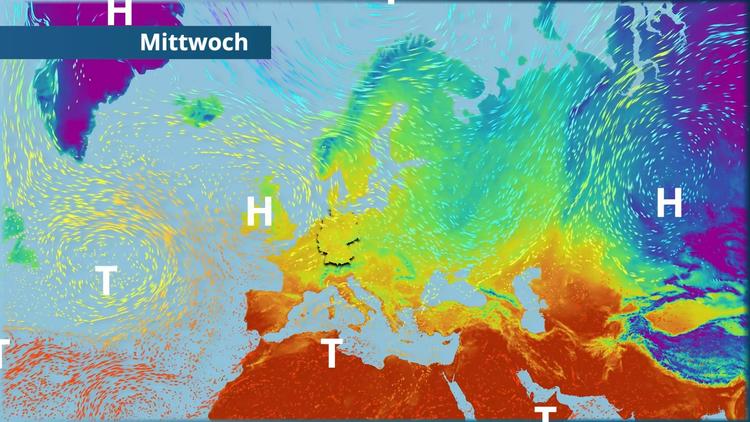

Die Winter während La Niña-Ereignissen korrelieren oft mit kälteren als normalen Bedingungen in Skandinavien, Norddeutschland, Polen und dem Baltikum. Eine frühwinterliche Schneedecke könnte die Aussichten für Skigebiete in niedrigeren Lagen und Langlaufloipen verbessern. Die Lage für die Alpen ist da noch komplizierter. La Niña kann helfen, kältere Luft in die Region zu bringen, kann aber auch die Feuchtigkeitszufuhr durch atlantische Wettersysteme einschränken. Die hochalpinen Resorts in Österreich, der Schweiz, Frankreich und Italien bleiben mit den Gletschergebieten die zuverlässigsten Optionen. Dennoch deuten die langfristigen Modelle darauf hin, dass der Winter 2025/2026 das Potenzial hat, eine kalte und verschneite Saison in den nördlichen Regionen Nordeuropas zu werden. Skigebiete in Skandinavien und in Teilen Mitteleuropas könnten alle von diesem Szenario profitieren.

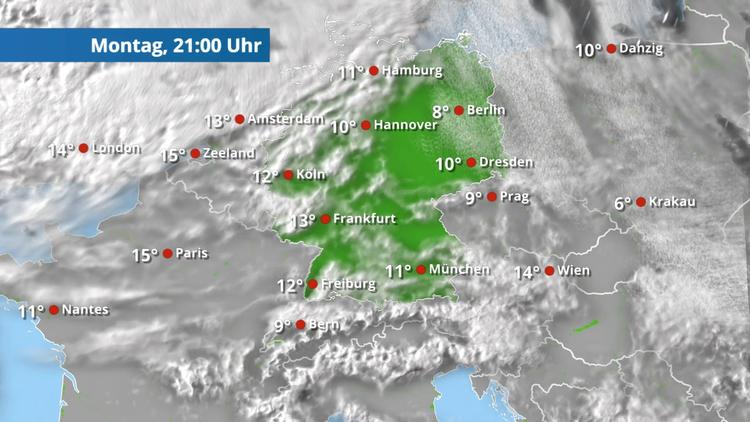

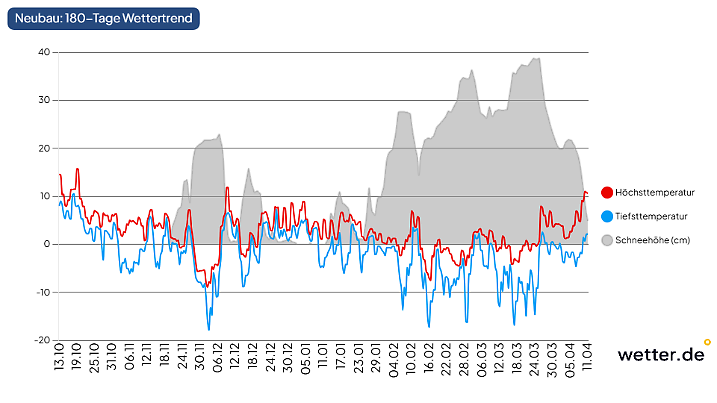

Knapp 40 Zentimeter Schnee auf knapp über 1000 Meter

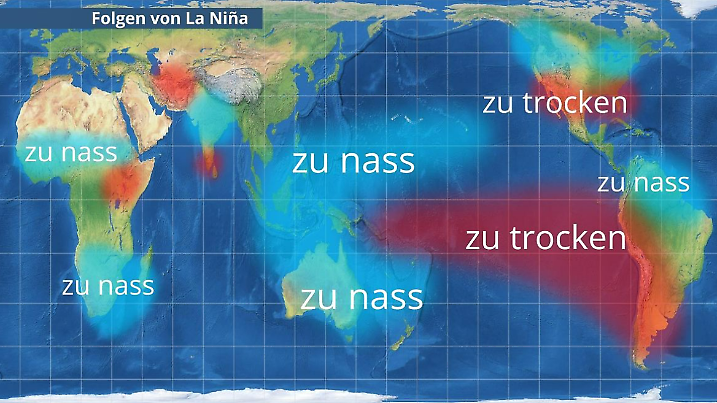

Diese Folgen drohen weltweit allgemein bei La Niña: Dürre, Flut und Tropenstürme

Während es in Australien und Südostasien deutlich nasser wird, gehen im ohnehin schon sehr trockenen Südamerika die Regenfälle noch weiter zurück. Vor allem in Peru, Chile und in Argentinien. Hier wird es also noch trockener. Weil das Auftreten tropischer Wirbelstürme sehr eng mit den Temperaturen des Meeres zusammenhängt, hat La Niña so auch einen Einfluss auf die Bildung tropischer Wirbelstürme im Westpazifik. So werden beispielsweise auch die Philippinen während La Niña häufiger von Taifunen heimgesucht.

La Niña hat auch starke Auswirkungen über den Pazifikraum hinaus. So nehmen zum Beispiel auch in der Sahelzone von Ghana bis in den Sudan sowie im Süden Afrikas die Niederschläge zu, während es in Ostafrika eher trockener wird. Auch in Indien kann der Monsunregen im Sommerhalbjahr heftiger ausfallen. In Nordamerika fällt das Wetter vor allem im Nordwesten und bei den großen Seen an der Grenze zwischen Kanada und den USA feuchter aus während es im Süden der USA und in Mexiko vermehrt zu Dürren kommt.