Rätsel um Rekordhitze

2023 war heißer als erwartet – fehlende Wolken könnten der Grund sein

Der weltweite Temperaturanstieg im Jahr 2023 war außergewöhnlich hoch – und bisher nicht vollständig erklärbar. Neue Forschungsergebnisse zeigen nun, dass eine bislang unterschätzte Ursache eine Rolle spielt: Der Planet verliert an Rückstrahlkraft, weil es weniger niedrige Wolken gibt. Das könnte nicht nur die jüngste Hitzewelle erklären, sondern auch auf eine gefährliche Entwicklung für die Zukunft hindeuten.

Alle News rund um das Thema Klima und Klimakrise

Mit unseren „Klima Update“-Sendungen immer informiert sein

Ein Rätsel in der Klimaforschung

2023 war ein Jahr der Wetterextreme: Rekordtemperaturen, schmelzende Gletscher, steigende Meeresspiegel. Die globale Durchschnittstemperatur stieg fast auf 1,5 Grad Celsius über das vorindustrielle Niveau. Zwar lassen sich viele dieser Entwicklungen mit bekannten Faktoren wie dem El-Niño-Phänomen, erhöhten Treibhausgasen oder natürlichen Ereignissen wie Vulkanausbrüchen erklären – doch ein Detail bereitete Forschern Kopfzerbrechen.

Eine Lücke von etwa 0,2 Grad Celsius blieb unerklärt. Weder menschliche Einflüsse noch Naturereignisse konnten diesen zusätzlichen Temperaturanstieg plausibel begründen. Nun haben Wissenschaftler des Alfred-Wegener-Instituts (AWI) in einer neuen Studie eine mögliche Ursache identifiziert: Die Erde reflektiert weniger Sonnenstrahlung ins All, weil ihr bestimmte Wolken fehlen.

Warum weniger Wolken die Erde aufheizen

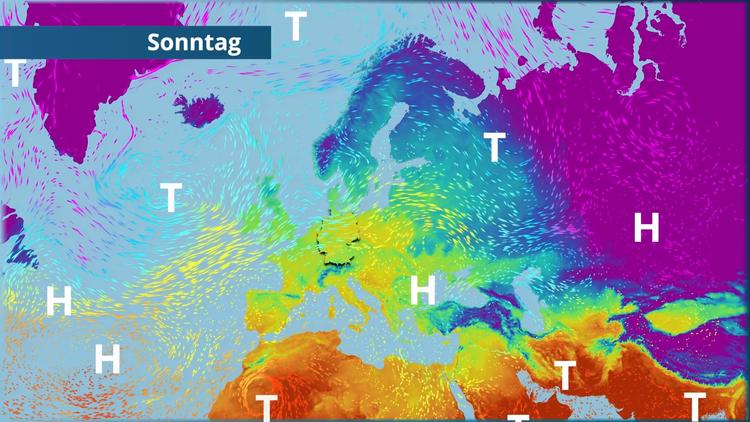

Die sogenannte planetare Albedo beschreibt, wie viel Sonnenstrahlung von der Erde zurück ins All reflektiert wird. In den letzten Jahren war bereits ein Rückgang zu beobachten – doch 2023 erreichte die Albedo einen Tiefpunkt, der mindestens bis ins Jahr 1940 zurück beispiellos ist. Die Forscher konnten zeigen, dass diese Veränderung den unerwarteten Temperaturanstieg weitgehend erklären kann.

Besonders niedrig liegende Wolken tragen normalerweise zur Kühlung der Erde bei, indem sie Sonnenstrahlen reflektieren. Doch genau diese Wolken sind in bestimmten Regionen seltener geworden – vor allem über dem Atlantik, wo 2023 einige der extremen Temperaturrekorde gemessen wurden.

Wolkenveränderung als Beschleuniger der Erderwärmung?

Der Rückgang der niedrigen Wolken könnte verschiedene Ursachen haben. Eine Rolle spielen vermutlich strengere Umweltauflagen in der Schifffahrt, die dazu geführt haben, dass weniger Aerosole in die Atmosphäre gelangen. Diese winzigen Partikel sind wichtige Kondensationskeime für Wolkenbildung und tragen zusätzlich zur Reflexion des Sonnenlichts bei.

Verwirrung um Studie zum Golfstrom: Umwälzzirkulation stabil oder vor dem Ende?

Doch die AWI-Forscherinnen und -Forscher vermuten, dass noch ein anderer, alarmierender Faktor eine Rolle spielt: Die Erderwärmung selbst könnte zum Verschwinden der kühlenden Wolken beitragen. Sollte sich dieser Mechanismus bestätigen, wäre das eine verstärkende Rückkopplung, die den Klimawandel weiter beschleunigt.

Steht die 1,5-Grad-Grenze früher bevor?

Die neuen Erkenntnisse könnten weitreichende Folgen haben. Sollte die Erde tatsächlich schneller an Rückstrahlkraft verlieren, als bisher angenommen, müsste die verbleibende Menge an Treibhausgasemissionen, die mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens kompatibel ist, nach unten korrigiert werden.

„Wir könnten einer globalen Klimaerwärmung von über 1,5 Grad Celsius bereits näher sein als bislang gedacht“, warnt Dr. Helge Gößling, Hauptautor der Studie. „Maßnahmen gegen die Folgen zu erwartender Wetterextreme würden damit noch dringlicher.“

Die aktuellen Ergebnisse verdeutlichen einmal mehr, wie viele Faktoren die Erderwärmung beeinflussen – und dass möglicherweise nicht nur CO₂-Emissionen, sondern auch atmosphärische Veränderungen durch den Klimawandel selbst die Temperatur weiter in die Höhe treiben.

(kfb)