Was heißt das für die Ernte?

Hier zu nass - da zu trocken und dazu der Spätfrost: Landwirtschaft kämpft mit großen Problemen

Der Klimawandel schreitet voran und er bringt große Veränderungen und Verunsicherungen mit sich – auch und gerade für die Landwirtschaft. Durch die immer frühere Blüte steigt die Gefahr von schweren Frostschäden, in vielen Regionen war es zu nass, in anderen zu trocken. Wie sieht es aus auf den Äckern und Feldern der Republik?

Paludikultur: Wie die Wiedervernässung der Moore auch der Landwirtschaft helfen kann

Später Frost ruft große Schäden beim Wein im Sachsen und Sachsen-Anhalt hervor

Die Voraussetzungen in diesem Jahr sind sehr unterschiedlich. Im Norden, Westen und Süden war es sehr nass, im Osten dagegen eher trocken. Und dann wurde es ja sehr früh sehr warm – eine Folge der Erderwärmung. „Es war schon Ostern sehr warm, der Austrieb war drei bis vier Wochen vor der normalen Zeit“, sagte Felix Hößelbarth vom Weinbauverband Sachsen im Gespräch mit wetter.de.

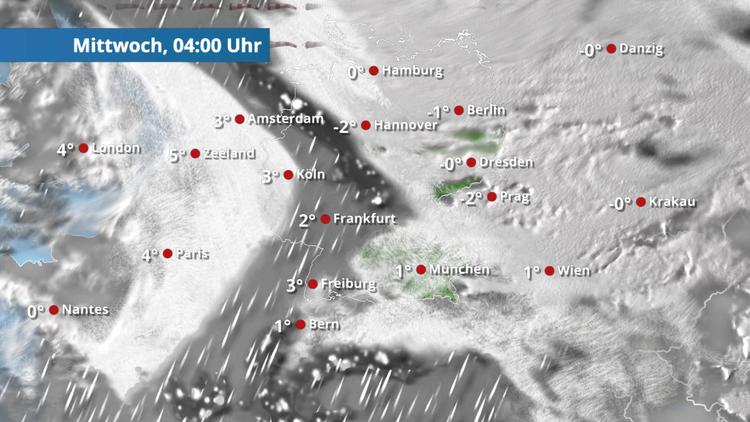

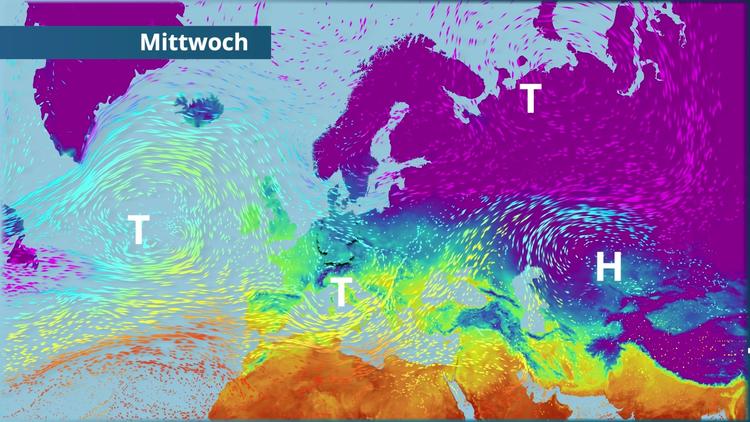

Und dann kamen die Frostnächte. Ab dem 21. April wurde es mehrere Nächte kalt, sehr kalt – bis zu -6 Grad wurden am Erzgebirge gemessen. Zu viel für die jungen Triebe. „Im Anbaugebiet ist kein Hektar der Reben verschont geblieben, es gibt flächendeckenden Spätfrostschaden“, so Hößelbarth. Dass es nochmal Frost gibt, ist nicht selten. Doch so strengen Frost, der sogar bis in die Steillagen hineinfriert, ist sehr selten. „Das hat es so noch nie gegeben“, so der Experte. „Normal kommt Frost in den Senken vor oder an den Flusstälern. Aber in den Steilhängen eigentlich nie.“

Das hat natürlich schwere Konsequenzen für die Weinbauern. 30 bis 40 Prozent der normalen Ernte seien jetzt ein optimistisches Szenario, schätzt Hößelbarth ein. „Die Rebe treibt wieder aus, aber erfahrungsgemäß bringt das viel, viel weniger Triebe.“ Immerhin würden die Reben, die jetzt noch austreiben, bis Oktober noch zur Reife kommen können. „Dafür darf es über die Eisheiligen aber nicht mehr frieren.“ Hößelbarth befürchtet, dass manche Winzer in Sachsen und Sachsen-Anhalt aufgeben müssen. „Vor allem in kleineren Betrieben, die noch nicht so lange dabei sind und vielleicht weniger Rücklagen haben, kann es mit der Liquidität schon eng werden.“

Erklär-Bär: Darum kann Hitze tödlich sein

Noch schlimmer sieht es beim Obst aus

Sogar einen Totalausfall befürchten viele Obstbauern – gerade im Osten, wo der Frost am heftigsten war. Aber auch in Hessen und in anderen Gegenden schlug der Frost übel ein ins Obst, das in viel zu früher Vollblüte stand. Die Auswirkungen der Frostnächte sind dramatisch. „Die Fröste werden erhebliche Auswirkungen auf die Erntemengen haben“, sagte Sachsens Landwirtschaftsminister Wolfram Günther (Grüne). Teilweise habe man Verluste von bis zu 100 Prozent.

Vor allem beim Steinobst gebe es oft einen Totalausfall. So würden Äpfel aus Sachsen in diesem Jahr eine Rarität werden angesichts eines Ausfalls von 80 bis 100 Prozent. Das gleiche gilt für die Quitten, Pfirsiche und Aprikosen, die an der Elbe angebaut werden. Seit der Wende habe es nur 1991 und 2017 ähnliche Frostschäden gegeben. Dieses Jahr sei deshalb so schlimm, weil das Frühjahr so früh wie noch nie loslegte. In den Höhenlagen habe es die Blüten erwischt, im Flachland die jungen Früchte, zitiert die Sächsische Zeitung den Geschäftsführer des Landesverbandes Sächsisches Obst, Udo Jentzsch. Das Ergebnis sei verheerend.

Gegen diesen strengen Frost, der zudem mit trockener Luft daherkam, war kein Kraut gewachsen. Bei höherer Feuchtigkeit hätte sich ein Eisschutz um die Blüten gelegt. Auch in Hessen gibt es Schäden am Obst, aber nicht so schlimm wie im Osten.

Lediglich Erdbeeren, die mit Vlies und Folientunneln vor dem Frost geschützt sind, haben weniger Schäden davon getragen. Doch für Äpfel und Kirschen sieht es schlecht aus. Zudem seien die überlebenden Früchte unansehnlich, man könne sie kaum mehr anbieten, sie seien höchstens noch für die Saftpresse geeeignet. Andreas Köhr vom Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd führt die Schäden eindeutig auf den Klimawandel zurück. „Früher gab es auch Fröste um die Jahreszeit, sogar viel strengere Fröste. Damals seien aber die Reben im Weinbau und die Blüte im Obstbau viel später gekommen. Heute sei dann viel mehr da, „was dem Frost zum Opfer fallen kann. Und das wird in den letzten Jahren eigentlich eher die Regel, als die Ausnahme.“

Nasse Äcker im Norden - schon wieder trocken im Osten

Es ist aber nicht nur der Frost, der Probleme erzeugte. Durch die Erderwärmung werden unsere Winter nasser, die Sommer trockener. In Norddeutschland war der Winter einer der nassesten der Geschichte. Deshalb gab es Verzögerungen bei der Aussaat, weil die schweren Landmaschinen nicht auf die Böden konnten. Nun hat das Wetter ein Einsehen gehabt. „Vor allem der Wind hat geholfen, die Flächen abzutrocknen“, sagte Daniela Rixen, Pressesprecherin bei der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein zu wetter.de. Es sei jetzt noch zu früh, über mögliche Ernteausfälle zu spekulieren, aber der nasse Winter habe die Aussaat beim Winterweizen verzögert, bzw. sie habe gar nicht stattgefunden. „Doch die Natur hat ein hohes Kompensationsvermögen“, sagt Rixen und hofft auf gutes Wetter.

„Ein feuchter Mai und nicht ganz so warm wäre schön. Heiß und trocken wäre nicht gut“, sagt Andreas Jahnel, Referatsleiter Acker- und Pflanzenbau beim sächsischen Bauernverband, zu wetter.de. Beim pflanzenverfügbaren Wasser sei in Sachsen momentan alles okay, dank einiger Niederschläge in den vergangenen Tagen. Im tieferen Boden sehe es dagegen nicht gut aus. „An einigen Stellen gibt es Ausfallerscheinungen, gerade beim Raps. Wo Bestände Lücken haben, kann das eine beginnende Dürre sein“, so Jahnel. Die Dürre sei aber derzeit nicht vergleichbar mit der Dürre, die sich ab 2018 aufgebaut habe. Dennoch schauten sich viele Landwirte nach anderen Früchten um. „Die Landwirte überlegen immer, was ist geeignet, was funktioniert auf meinem Standort? Aber die Anpassungsmöglichkeiten sind begrenzt, denn der Anbau muss wirtschaftlich Sinn ergeben. Die Bauern brauchen ja einen Absatzmarkt. Was nutzt es, etwas anzubauen, was sie nicht loswerden“, sagt Jahnel.

Wetterphänomen El Niño 2024 erst noch stark, dann droht anderes Extrem La Niña

Und wenn es im Sommer wieder zu trocken wird?

In der jüngeren Vergangenheit waren die Sommer eher zu trocken. Darauf haben sich die Landwirtschaftskammern auch schon eingestellt. Die Landwirtschaftskammer Niedersachen informiert die Landwirte über die Preise der Beregnung, denn die Erzeugung des hohen Wasserdruckes ist sehr energie- und damit kostenintensiv. Die Kammer errechnete, dass bei Betrachtung der Marktpreise vor allem Kartoffel und Braugerste „beregnungswürdig“ waren. Am wenigsten lohnte sich demnach die Beregnung bei Silomais und Zuckerrübe.

Mit einem Modellprojekt loten Niedersachsen, Hessen und Rheinland-Pfalz gerade aus, wie wasser- und energieeffiziente Bewässerungssysteme entwickelt werden und wie sie in der Praxis etabliert werden können, um ressourcenschonend mit dem kostbaren Wasser umzugehen.

Es gibt für die Bauern viele Möglichkeiten, ihre Felder zu beregnen. Auch hier hilft die Kammer den Landwirten. Welche Beregnung ist mit hohem Aufwand verbunden, wo sind die Wasserverluste am niedrigsten, welche Beregnung eignet sich für welche Fläche?

Zu viel Wasser im Winter, zu wenig im Sommer, verheerende Spätfröste: Die Landwirtschaft steht in der Klimakrise in vorderster Linie. Daher hilft jedes Zehntelgrad Erwärmung, das wir vermeiden. Auch für die Produktion unserer Nahrungsmittel.

(osc)