Astro-Detektive werten Daten der Rosetta-Mission aus

Weicher als Cappuccino-Schaum: Forscher untersuchen Philae-Landezone

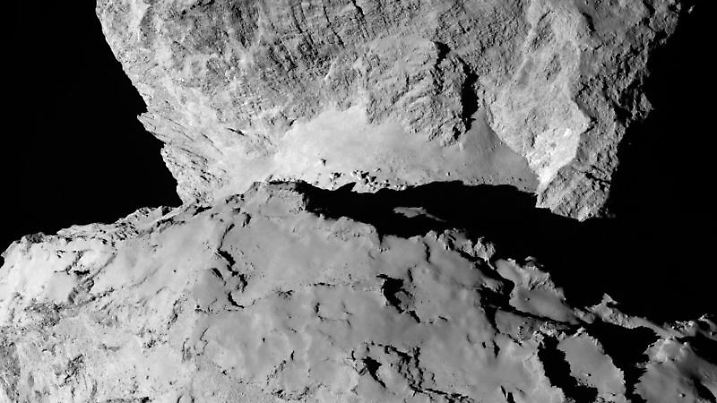

Missglückt war die Landung des Landers Philae von der Rosetta-Mission bereits im November 2014. Seitdem versuchten Wissenschaftler am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, den Landeversuch zu rekonstruieren. Dabei stellten sie fest, dass die Oberfläche eines Kometen ganz anders ist, als man es sich vorstellt.

Astro-Detektive lösen Philae-Rätsel

Mit wissenschaftlicher Detektivarbeit haben Forscher ein bisheriges Rätsel der „Rosetta“-Mission gelöst: Der Lander „Philae“ setzte bei seiner missglückten Landung auf dem Kometen „67P/Tschurjumow-Gerassimenko“ im November 2014 zwischenzeitlich auf 4,5 Milliarden Jahre altem Eis auf. Bisher waren dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und der europäischen Raumfahrtbehörde Esa zufolge nur der Erstkontakt und der Zielpunkt des Landemoduls bekannt.

Komet poröser als Milchschaum

„Philae“ konnte sich bei der Landung auf dem Gesteinsbrocken nicht richtig verankern und hüpfte quasi über den Kometen. „Nun kennen wir endlich den genauen Ort, an dem „Philae“ zum zweiten Mal den Kometen berührte“, sagte Jean-Baptiste Vincent vom DLR-Institut für Planetenforschung. Damit könne nun die genaue Flugbahn rekonstruiert werden.

Mit der Auswertung von Bildern einer hochauflösenden Kamera und Messungen eines Magnetometers fanden die Forscher In mühseliger Detektivarbeit die Eis-Parzelle, auf der „Philae“ kurz vor seinem endgültigen Stopp aufsetzte. Messungen zeigten, dass diese Milliarden Jahre alte Eisstaubmischung sehr weich ist. Dem DLR zufolge ist sie poröser als Milchschaum auf einem Cappuccino oder der Schaum in einer Badewanne.

Das Gestein, das „Philae“ touchierte, ist offenbar ebenso porös. 75 Prozent würden aus Hohlräumen bestehen. Die allgemeine Vorstellung von Felsbrocken im All sei hier also ziemlich unangebracht. Es handelt sich eher ein Styroporfelsen.

Kometen könnten DNA-Baustein zur Erde gebracht haben

Immerhin können die Wissenschaftler so nach Jahren der Datenauswertung noch etwas Positives aus der am Ende missglückten „Rosetta-Mission“ ziehen. Ihre aktuellen Ergebnisse stellten die Wissenschaftler im Fachmagazin „Nature“ vor. Beteiligt an der Studie waren das Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg und die Europäische Südsternwarte Eso in Garching bei München.

Die Mission der ESA war 2004 zu dem Kometen gestartet. Kometen gelten dem Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen zufolge als Boten der Entstehungsgeschichte des Sonnensystems. Neuen Hinweisen zufolge könnten sie außerdem einen wichtigen Baustein des Lebens auf die Erde gebracht haben. Das zeigt eine Untersuchung, die den Weg von Phosphor auf die Erde nachvollzieht. Phosphor steckt unter anderem in unserem Erbmaterial DNA.

Viele organische Verbindungen auf Kometen vermutet

Das internationale Astronomenteam beobachtete, dass bei der Entstehung von Sternen aus Phosphor phosphorhaltige Moleküle wie etwa Phosphormonoxid gebildet werden. „Alles Leben auf der Erde braucht chemisch aktiven Phosphor, etwa den aus Phosphormonoxid“, sagte Mitautorin Kathrin Altwegg, emeritierte Professorin der Universität Bern. Phosphor in üblichen Mineralien sei nutzlos für Tiere und Pflanzen.

Eine nachträgliche Überprüfung der 2014 gesendeten Daten von der Sonde „Rosetta“ ergab nach Angaben der Autoren, dass der Komet „Tschurjumow-Gerassimenko“ tatsächlich Phosphormonoxid enthält. Dies sei ein Hinweis darauf, dass Kometen den chemisch aktiven Phosphor auf die Erde gebracht haben können, sagte Altwegg. Kometen hätten höchstwahrscheinlich viele organische Verbindungen zur Erde transportiert.