Ist unser Wein in Gefahr?

Warum der Klimawandel manchen Wein-Sorten hilft – und anderen schadet

Effekte wie steigende Temperaturen oder unverhältnismäßiger Niederschlag beeinflussen unsere Landwirtschaft schon seit Jahren. Obst- und Gemüsebauern haben heutzutage immer öfter Schwierigkeiten, durch Hitzewellen oder zu viel Nässe ihre bevorzugten Nutzpflanzen anzubauen. Doch diese Herausforderungen gefährden nicht nur Kartoffelknolle und Apfelbaum – sondern zunehmend auch den deutschen Wein.

Alle News rund um das Thema Klima und Klimakrise

Mit unseren „Klima Update“-Sendungen immer informiert sein

Vorab: Es gibt einige wenige Vorteile

Wider Erwarten hat der Klimawandel in den hiesigen Weinbauregionen auch einige Gewinner hervorgebracht. So machen etwa wärmere Bedingungen Platz für einen international beliebten Rotwein: den Merlot. Durch höhere Temperaturen und die steigende Zahl der Sonnenstunden im Sommer reift diese Rebsorte in deutschen Regionen wie dem Moseltal immer besser. Inzwischen sogar schon fast so gut wie in der warmen Heimat des Weins in Südfrankreich.

Unterschiedliche – als pilzresistent gezüchtete – Weißweinsorten kommen ebenfalls besser mit den Veränderungen in ihrer Umwelt zurecht. Die Sommer werden immer wärmer und trockene Jahre wechseln sich oft mit sehr niederschlagreichen ab. So bilden sich, auch in den Weingegenden, in den nassen Böden perfekte Lebensbedingungen für Pilze, die ganzen Ernten gefährlich werden können. Nicht aber denen der PIWI-Reben („pilz-widerständig“). Diese Sorten können in Ruhe von Regen und Sonne profitieren.

Volkssorte Riesling in Schwierigkeiten

Eine Rebsorte, die mit den klimatischen Entwicklungen jedoch nicht so gut zurechtkommt, ist ausgerechnet der beliebteste und meistangebaute Wein der Deutschen: der Riesling.

Die hohen Temperaturen und vielen Sonnenstunden setzen den Trauben zu. Eigentlich wachsen sie bevorzugt in nördlichen Regionen mit weniger Wärme und Licht, sodass ihre Reife im Herbst vollendet ist. Nun sind die Riesling-Reben in dieser Zeit aber deutlich mehr Hitze und Sonnenlicht ausgesetzt.

Unter den neuen Bedingungen konzentriert sich vor allem ein bestimmter Stoff in den Trauben. Ein Stoff mit einem erschreckend langen Namen, aber einer sehr einfachen Abkürzung: 1,1,6-Trimethyl-1,2-dihydronaphthalin, auch bekannt als TDN.

TDN sorgt für die leichte Benzinnote, die zum charakteristischen Rieslinggeruch dazugehört. Das Problem ist, dass die Note bei höheren TDN-Konzentrationen stärker wird. Viele Feinschmecker schreckt das ab.

Was deutlich schöner riecht: So entsteht der Geruch von Regen

Wissenschaftler suchen nach Lösungen – in unseren Nasen

Um einen Weg zu finden, den Benzingeruch wieder loszuwerden, haben Forschende der Technischen Universität München den Stoff TDN unter die Lupe genommen. Genauer gesagt, seinen molekularen Aufbau. Danach haben sie unseren Geruchssinn untersucht, um herauszufinden, wie genau wir den unangenehmen Geruch erkennen.

Und tatsächlich: sie haben es geschafft, den genauen Geruchsrezeptor ausfindig zu machen, mit dem wir die Benzinnote erschnuppern. Er heißt „OR8H1“. Wer ihn nicht kennt, braucht sich nicht zu schämen. Es gibt 766 verschiedene in der menschlichen Nase und alle haben eine ähnlich komplizierten Bezeichnungen.

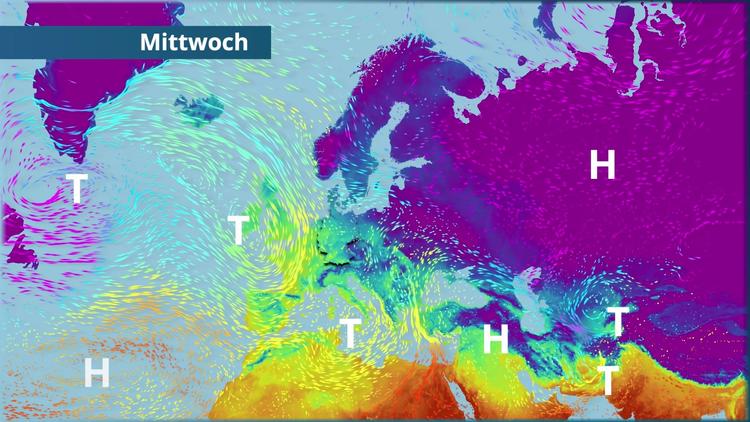

Auf alles vorbereitet sein mit dem 7-Tage-Wettertrend

Jetzt, wo die Wissenschaftler wissen, welcher Geruchsrezeptor durch das TDN-Molekül angesprochen wird, könnten sie weitere Schritte gehen. Beispielsweise, indem sie versuchen, die Moleküle geringfügig zu verändern, damit sie uns nicht mehr so in die Nase beißen.

Das Wissen über Geruchsmoleküle und ihren Effekt auf bestimmte Rezeptoren könnte uns übrigens auch über das Riesling-Problem hinaus helfen. Etwa darin, Fehlaromen auch in anderen Lebensmitteln schneller zu erkennen – und anschließend zu unterbinden.

Klima-Rekorde - Ist Deutschland noch zu retten? Die Doku im Online Stream auf RTL+

Streaming-Tipp: Klima-Rekorde – Ist Deutschland noch zu retten?